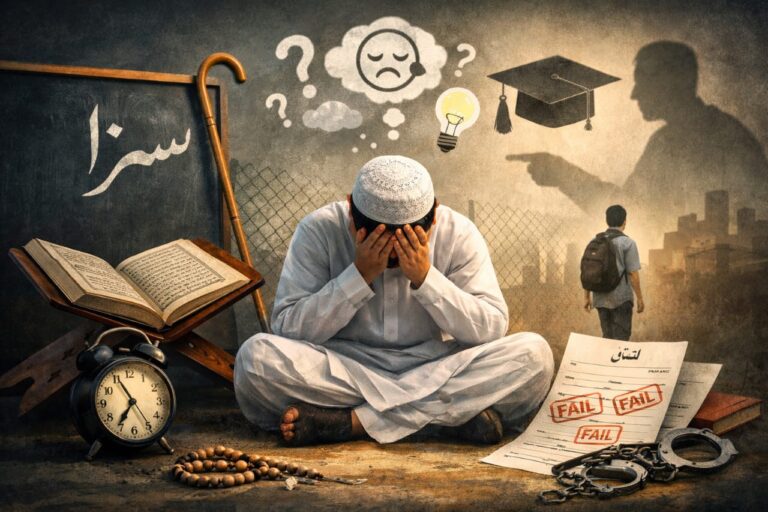

ذہنی صحت (قسط دوم): مدارس میں طلبہ کی نفسیات اور اس کا ردِعمل

ڈاکٹر استخار علی گیٹنگن (جرمنی) کی یونیورسٹی کے Centre for Modern Indian Studies میں ریسرچ فیلو ہیں اور جواہر لعل نہرو یونیورسٹی کے Centre for Social Medicine and Community Health میں پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں۔ روایت ڈاٹ کام کے لیے غالب شمس نے ان سے ذہنی صحت، اس کے اسباب اور طلبہ پر اس کے اثرات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔اس مکالمے میں مدارس کے نظامِ تعلیم، طلبہ کی نفسیات، اور ان کے ذہنی دباؤ پر بھی کھل کر بات ہوئی، یہ ہے اس گفتگو کی دوسری قسط ۔جس میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ مدارس کے ماحول میں طالبِ علم کی ذہنی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور وہ اس کا ردِعمل کس طرح ظاہر کرتا ہے، مدرسہ کے طلبہ میں کیا کوئی خاص رویّہ یا نفسیاتی رجحان دکھائی دیتا ہے جو ان کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے؟

جواب: مدرسے کے پورے نظام (ڈھانچے) کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ وہاں کی تعلیمی اور روزمرہ کی ترتیب منظم ضرور ہے مگر بہت روایتی ہے۔ میں خود مدرسے میں پڑھ چکا ہوں، اس لیے اس ماحول کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں۔ صبح سے دوپہر تک تدریس، پھر آرام، شام میں کھیل یا تلاوت، اور رات میں مطالعہ ۔ یہ ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ تعلیم کا بنیادی طریقہ “یاد کرانے” (Rote Learning) پر مبنی ہے ۔ چاہے حفظِ قرآن ہو یا دیگر دینی علوم۔ یہی طرزِ تعلیم طالب علم کے ذہنی ارتقا کو محدود دائرے میں رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف مدارس تک محدود نہیں، اکثر مذہبی اداروں میں (کسی بھی مذہب کے) یہی روایت پائی جاتی ہے کہ “جو پڑھا دیا گیا، اُسے یاد کر لو”۔ اس میں مکالمے، سوال یا تنقیدی سوچ کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ مدارس میں اساتذہ اور طلبہ کے درمیان ایک واضح درجہ بندی (Hierarchy) قائم رہتی ہے، اور نظم و ضبط (Discipline) کو سختی سے نافذ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جسمانی سزا کے ساتھ۔ یہ سزا کبھی تربیت کے لیے ہوتی ہے مگر اکثر محض اطاعت کرانے کے لیے، جو بچے کے ذہن میں خوف اور صدمہ (Trauma) پیدا کرتی ہے۔ ایسے ماحول میں بچہ رفتہ رفتہ اندر مُنہ بند (Introvert) ہو جاتا ہے۔ وہ بات کرنا، سوال کرنا یا اختلاف ظاہر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی رویہ بعد میں اس کی سماجی زندگی میں بھی ساتھ رہتا ہے۔

تو یہ کہنا درست ہوگا کہ جسمانی سزا یا سختی سے نظم قائم کرنا، دراصل بچوں کی نفسیات پر منفی اثر ڈالتا ہے؟

بالکل۔ ڈسپلن کے لیے حدود ہونی چاہئیں، مگر جب سزا ذاتی اظہار یا اختلافِ رائے کو دبانے کے لیے دی جائے، تو وہ براہِ راست نفسیاتی نقصان بن جاتی ہے۔ ایسا بچہ بعد میں زندگی میں اپنی پریشانی یا ذہنی دباؤ پہچان ہی نہیں پاتا۔ اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ جو اضطراب ہے، یہ دراصل Stress ہے۔ کیونکہ اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا ہوتا ہے کہ “چپ رہنا بہتر ہے”۔

مدارس میں سختی یا تشدد کا جو پہلو ہے، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟

جی، میں خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بھی مدرسے میں بھیجا گیا۔ مارپیٹ اس قدر تھی کہ ہم رو رو کر گھر واپس آ جاتے تھے۔ وہ وقت ہمارے ذہن میں خوف بن کر بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں سزا کا یہ نظام اصلاح نہیں، اذیت بن جاتا ہے۔ یہ خوف بعد میں بھی بچے کے ذہن میں رہتا ہے، اور وہ ہر اتھارٹی کے سامنے جھجکنے لگتا ہے۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اختلاف یا سوال کرنے سے ڈرتا ہے، اور یہی کیفیت Depression یا Anxiety میں بدل جاتی ہے۔

مدرسے کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد پسماندہ یا غریب طبقے سے آتی ہے ۔ ایسے طلبہ کا Exposure محدود رہتا ہے، کیونکہ وہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں، انہی جیسے لوگوں سے میل جول کرتے ہیں، اور دنیا کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔

یہ ان کے ذہنی ارتقا (Mental Development) پر اثر ڈالتا ہے، جب یہی طالب علم مدرسے سے نکل کر مین اسٹریم سماج میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے ۔ مثلاً دہلی، بنگلور یا کسی بڑے شہر میں تو اسے نئے ماحول میں خود کو ڈھالنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر اندرونی طور پر تضاد اور احساسِ کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔

اب ذرا سوچیے !جب IIT یا انجینئرنگ کے طلبہ محض نوکری نہ ملنے پر Stress اور Depression میں جا سکتے ہیں،

تو ایک ایسا نوجوان جو دینی تعلیم کے بعد محدود معاشی امکانات رکھتا ہو، اُس کے لیے ذہنی دباؤ کتنا گہرا ہو سکتا ہے؟ البتہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مدرسے کے طلبہ کی توقعات (Expectations) کم ہوتی ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کے بعد ان کا پیشہ کیا ہوگا۔ ان کی آمدنی محدود ہے، مگر اُن کے لیے وہی ایک کامیابی کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ان کے ذہنی دباؤ کی نوعیت عام طور پر مختلف ہوتی ہے۔ وہ اضطرابِ ناکامی کم اور سکونِ قبولیت زیادہ رکھتے ہیں۔

میں خود جب مرزا پور میں رہتا تھا تو میری توقعات مختصر تھیں، لیکن جب JNU آیا تو وہ بڑھ گئیں، پھر جب بین الاقوامی فیلوشپ پر گیا، تو مزید بڑھتی گئیں۔ یہی اصول ہر فرد پر لاگو ہوتا ہے ۔ آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے تو توقعات بھی بڑھتی ہیں۔ مدرسے کے طلبہ چونکہ محدود Exposure میں رہتے ہیں، اس لیے ان کی توقعات بھی محدود رہتی ہیں اور یہی ان کے ذہنی دباؤ کو کسی حد تک کم بھی رکھتا ہے۔

یعنی مدرسے کے بچے جب باہر نکل کر سماج سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے بڑی رکاوٹ “کلچرل ٹرانزیشن” ہوتی ہے؟

بالکل، اور یہ رکاوٹ صرف تعلیمی نہیں۔ نفسیاتی بھی ہے۔مدرسے کا ماحول ان کے ذہن کو ایک مخصوص سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ جب وہ مین اسٹریم دنیا میں قدم رکھتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کسی اجنبی کائنات میں ہیں۔ یہ احساس بعض اوقات Isolation، بعض اوقات Identity Crisis بن جاتا ہے۔ اگر اس مرحلے پر اُنہیں سماجی یا جذباتی سہارا نہ ملے، تو یہ ذہنی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔

جب مدرسے کا طالبِ علم تعلیم مکمل کر کے سماج میں قدم رکھتا ہے، تو سب سے پہلا سوال اُس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ “میں کہاں کھڑا ہوں؟”

وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے اور فوراً محسوس کرتا ہے کہ اُس کی دنیا الگ ہے۔ زیادہ تر مدرسے کے طلبہ بعد میں بھی مسلم محلّوں یا مذہبی حلقوں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ باہر کی دنیا، یعنی مین اسٹریم سوسائٹی سے ان کا رابطہ بہت محدود ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی سماجی تنہائی (Social Isolation) ہے جو ان کے شعور اور ذہنی فہم کو متاثر کرتی ہے۔

دوسرا، اور شاید زیادہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ مدرسے کے بچے “Visible Muslims” ہوتے ہیں ۔ ان کی شناخت ان کے لباس سے ظاہر ہوتی ہے: ٹوپی، کرتا، داڑھی اور آج کے ہندوستان میں یہ نظر آنے والی شناخت ایک نفسیاتی دباؤ بھی بن چکی ہے۔

آپ سمجھ سکتے ہیں، جب ایک نوجوان جو برسوں دینی تعلیم حاصل کر چکا ہے۔ مین اسٹریم دنیا میں قدم رکھتا ہے اور اُسے ہر نگاہ شک کے ساتھ دیکھتی ہے، تو اُس کے ذہن میں کیسا خوف، کیسی الجھن، اور کیسی بیزاری جنم لیتی ہوگی۔ وہ اپنی پہچان سے بھاگ بھی نہیں سکتا، اور اُسے بدل بھی نہیں سکتا۔یہ کیفیت بہت گہری ہے۔ ایسا بچہ پڑھا لکھا ضرور ہوتا ہے، مگر اس کے اندر Conflicted Identity بنتی ہے۔ ایک طرف مذہبی فخر، دوسری طرف سماجی خوف۔

مہمان (جاری رکھتے ہوئے): ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ مدرسے کے کسی طالب علم سے مذہبی معاملات پر بات کریں تو وہ بہت پختگی سے جواب دے گا ۔ لیکن اگر آپ اُس سے سماجی یا سیاسی معاملات پر گفتگو کریں تو اُس کے پاس وہ گہرائی نہیں ہوگی۔ جو علم اُس کے پاس ہے، وہ زیادہ تر رٹا ہوا علم (rote knowledge) ہے ۔یعنی نصابی علم، فکری نہیں۔

میں آپ کو ایک ذاتی مثال دیتا ہوں: میں تقریباً چھتیس سال کا ہوں، اور پچھلے چھتیس سال میں ہندوستان کے مختلف شہروں کی مساجد میں گیا ہوں۔ ہر جمعے کا خطبہ تقریباً ایک ہی سمت میں جاتا ہے۔ ہمیں 1400 سال پہلے کے زمانے کی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ کبھی شاید ہی ایسا ہوا ہو کہ جمعے کے خطبے میں موجودہ تعلیم، سماجی حالات، یا سیاسی شعور پر کوئی بات ہوئی ہو۔ یہ فرق بہت کچھ سمجھا دیتا ہے۔ ہم مذہب کے دائرے میں رہ کر روحانی گفتگو تو کر لیتے ہیں،لیکن موجودہ دنیا سے مکالمہ نہیں کرتے۔ یہی Disconnect ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ایک خلا پیدا کرتا ہے۔ جہاں وہ مذہبی طور پر مطمئن، مگر سماجی طور پر اجنبی بن جاتے ہیں۔

مدارس کے نصاب اور حکومتی پالیسیوں کا اس میں کیا کردار ہے؟

بہت اہم۔ پچھلے کچھ سالوں میں یوپی حکومت نے ایک اسکیم شروع کی تھی (تقریباً 1993-94 کے آس پاس) جس کے تحت ہر مدرسے میں چار مضامین کے اساتذہ مقرر کیے جانے تھے:

انگلش، ریاضی، سماجی علوم، اور سائنس۔ ان اساتذہ کو چھ ہزار روپے ماہانہ دیا جانا تھا تاکہ وہ مدرسوں میں روزانہ دو گھنٹے پڑھائیں۔ یہ اسکیم اچھی چلی، مگر کچھ ہی سال بعد فنڈنگ روک دی گئی۔ میں خود انہی سالوں میں مدرسے میں تھا، میرے کئی دوست اس اسکیم کے تحت پڑھاتے تھے۔ لیکن جب پیسے بند ہوئے تو سب نے چھوڑ دیا۔ یوں یہ ایک اچھی شروعات تھی جو ادھوری رہ گئی۔

اور زبان یا میڈیم آف ایجوکیشن کا فرق؟

یہ سب سے بڑا فاصلہ ہے۔ مدرسے کے طالب علم کے لیے “اردو” اس کی شناخت ہے، مگر مین اسٹریم میں یہ شناخت رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب نوکری کے لیے، علمی مکالمے کے لیے، حتیٰ کہ مذہبی بحث کے لیے بھی انگلش جاننا لازمی ہو گیا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا جب صرف اردو سے گزر ہو جاتی تھی۔ مدرسے کے فارغین کے سامنے روزگار کے محدود امکانات ہیں۔ اور ان عہدوں پر تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، وہی لڑکا اپنے محلے کے کسی کانونٹ اسکول کے طالب علم کو دیکھتا ہے، جو اچھی نوکری کر رہا ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں، اُس مدرسے کے لڑکے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ یہی احساسِ محرومی اس کی ذہنی صحت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔

کچھ لوگ ایمان کے سہارے مطمئن رہ جاتے ہیں، مگر سب کا حوصلہ یکساں نہیں ہوتا۔

اس مہم سے آپ کا مقصد کیا ہے؟

میرا مقصد یہ ہے کہ میں ذہنی صحت کے مسئلے کو ایک نئے زاویے (new perspective) سے پیش کروں، اور اس کے گرد جو بدنامی (stigma) جڑی ہوئی ہے، اُسے توڑا جائے۔ دیکھیے، “Mental Health” پر لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ۔ میں جس شعبے سے آتا ہوں، یعنی Public Health Department، وہاں بھی کئی لوگ Stress، Depression یا دوسرے ذہنی مسائل کا شکار ہیں،

مگر وہ خود نہیں بتا پاتے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ تو لوگ انہیں “کمزور” سمجھیں گے۔ یی بدنامی اصل رکاوٹ ہے۔ کچھ حساس لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں، مگر اکثریت یا تو غافل ہے یا شرمندہ۔ ہمیں ایسا سماجی ماحول بنانا ہوگا جہاں لوگ بات کر سکیں۔ کیونکہ آج کل سب رو رہے ہیں، مگر کوئی دوسرے کے پاس نہیں جا رہا۔ ہم صرف اُن کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں “mind fresh” کر دیتے ہیں۔ لیکن جو حقیقتاً سن سکتے ہیں، وہ بہت کم ہیں۔

یعنی ذہنی دباؤ کے مسئلے کو ہم نے خود شرمندگی کی دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے؟

بالکل۔اسی لیے میرا ارادہ ہے کہ میں اس موضوع پر میدان میں اتروں خاص طور پر مسلم علاقوں اور مدارس میں، جہاں اس موضوع پر بات کرنا ابھی بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔

میرا پلان ہے کہ میں ان علاقوں کے مدارس میں جا کر Counselling اور Mentoring Sessions کروں۔

میں اس کو زیادہ نمایاں (highlight) نہیں کرنا چاہتا کیونکہ موجودہ ماحول میں مسلمانوں کے اندر جو خوف ہے، وہ کسی بھی نئی کوشش کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ مکمل خاکہ ہے ۔ بیداری اسی طرح آئے گی، آہستہ آہستہ اور نرم لہجے میں۔ دیکھیں، بات سیدھی ہے ۔ اسلام بہترین مذہب ہے،

لیکن مسلمان کو بھی اچھا بننا پڑے گا تاکہ مذہب کی خوبصورتی ظاہر ہو۔ یہی اصلاح کی بنیاد ہے۔

Hi